2007年6月13日 星期三

組員分工(電子一乙)

組員:郭鴻鈺(B9542073) 系統圖的架構、MAP的製作

組員:何侑其(B9542103) MAP的製作、發表文章、修改、參考網站連結

組員:孟繁宇(B9542097) 提供文章資料來源、意見討論參謀

組員:張雅茹(B9542084) 負責組員的連絡人

組員:陳巧雯(B9542063) MAP的翻譯製作與校正

組員:楊琮善(B9542087) 提供資料文章來源

組員:蔡貴鈐(B9542079) MAP的連結校正、最後文章的修改與統合

組員:蔡睿瀚(B9542058) 提供資料文章來源

組員:何恭榮(B9542057) 提供資料文章來源

2007年6月6日 星期三

蘭陽溪魚鷹系統圖

魚鷹生活在蘭陽溪河口沼澤濕地,以魚為主食,通常活動於海邊或湖沼;每年冬季可見其蹤跡,捕捉魚的特技表演,獵捕後攜帶至附近樹上食用。本區為蘭陽溪、冬山河、宜蘭河三條河流交會處,由於水量豐富,大量植物生長,導至河口時宣洩不良,形成廣大沼澤區,除魚鷹外尚有黑面琵鷺等其他候鳥會在此過冬 。

參考網站

1台灣的濕地樂園 國立海洋生物博物館 (無日期)

2魚鷹的鳥類其生態環境及習性為何 宜蘭國中鄉土實察( mini 07 元月, 2005 16:28)

3台灣濕地現況調查採訪 《台灣濕地現況調查採訪》 1997.05.21

4宜蘭的水域生態 蘭陽溪口 (無日期)

5蘭陽溪口水鳥保護區農委會林務局 委託‧國立台灣大學生物多樣性研究中心 製作 建立日期:2003年4月

組員名單

郭鴻鈺(B9542073) 系統圖的架構、MAP的製作

何侑其(B9542103) MAP的製作、發表文章、修改、參考網站連結

孟繁宇(B9542097) 提供文章資料來源、意見討論參謀

張雅茹(B9542084) 負責組員的連絡人

陳巧雯(B9542063) MAP的翻譯製作與校正

楊琮善(B9542087) 提供資料文章來源

蔡貴鈐(B9542079) MAP的連結校正、最後文章的修改與統合

蔡睿瀚(B9542058) 提供資料文章來源組員:何恭榮(B9542057) 提供資料文章來源

2007年6月5日 星期二

蘭陽溪口水鳥保護區

魚鷹生活在蘭陽溪河口沼澤濕地,以魚為主食,通常活動於海邊或湖沼;每年冬季可見其蹤跡,捕捉虱目魚的特技表演,獵捕後攜帶至樹上啄食。

本區為蘭陽溪、冬山河、宜蘭河三條河流交會處,由於水量豐富,大量植物生長,導至河口時宣洩不良,形成廣大沼澤區,除於鷹外尚有黑面琵鷺等其他候鳥會在此過冬 。

文章來源:宜蘭縣政府 、魚鷹

參考網站

1台灣的濕地樂園 國立海洋生物博物館 (無日期)

2魚鷹的鳥類其生態環境及習性為何 宜蘭國中鄉土實察( mini 07 元月, 2005 16:28)

3台灣濕地現況調查採訪 《台灣濕地現況調查採訪》 1997.05.21

4宜蘭的水域生態 蘭陽溪口 (無日期)

5蘭陽溪口水鳥保護區

農委會林務局 委託‧國立台灣大學生物多樣性研究中心 製作 建立日期:2003年4月

最後更新:02/12/2007 22:59:58

何謂聖嬰現象?

「聖嬰」一詞源於西班牙文 El - Nino (意為上帝之子),是南美秘魯及厄瓜多爾一帶的漁民用以稱呼一種異常氣候現象的名詞。

這種氣候發生於聖誕節期附近,鄰近熱帶太平洋海域的表層海溫及洋流發生異常高溫變化。

一般在非「聖嬰」時期氣候下,熱帶太平洋東部之氣壓場高於太平洋西部,此一東西氣壓場的差異,就產生熱帶盛行東風帶,並帶動太平洋之表層洋流西行。西行洋流逐漸受日光加溫,匯聚於中、西太平洋一帶,太平洋西面的海平面因此比東岸高約半公尺。而在東太平洋,海洋深處之低溫海水因表層海水的離岸牽引而補充上湧(稱湧升流)。由於湧升流含豐富養分,吸引了大批魚群聚集,成為秘魯及鄰近諸國之主要漁場,而海鳥亦隨魚群湧現而聚集,連帶使得海鳥的排泄物也成為磷酸鹽肥料的主要來源。

在「聖嬰現象」發生期間,東太平洋之氣壓場降低,西太平洋之氣壓場卻增高。氣壓場的改變使得熱帶盛行東風帶減弱,甚至轉為西風帶。

原來西行之東太平洋表層洋流反向東流,逐漸受熱增溫後聚於東太平洋海域,熱帶太平洋表水溫就呈現出東高西低之變化。聚於東太平洋(面積相當美國大陸一半)的向岸高溫海水,也抑制該區深處低溫且富含養分的湧升流上湧。於是魚群改向他處移棲,當地海鳥之數量亦銳減,磷酸鹽肥料的生產量降低,連鎖效應下使該區域的漁、農業均蒙受相當程度的損失。

除了海水的溫度變化外,「聖嬰現象」期間也因大氣環流及海氣熱量交換的改變而造成異常的氣候型態。在「聖嬰現象」期間,熱帶東太平洋海溫異常增高時,洋面上方之大氣,伴隨著海洋來之水氣,受熱上升,經由對流作用形成雨雲,導致附近地區降雨增加,發生豪雨及水災之機會增高。為了均衡東太平洋區空氣之上升,海溫降低之熱帶西太平洋上空之空氣遂下沉,造成該區地表壓力增加並抑制降雨。

「聖嬰現象」大約每二至七年發生一次,其生命週期從開始、成熟到衰退前後可達一年半到二年之久。然後像鐘擺一樣,逐漸回復。有時在回復過程卻擺過了頭,造成盛行東風更強,東太平洋的表水溫反而更低,這種與「聖嬰」對映的相反現象就稱之為:La Nina (西班牙文女孩之意)。因此,「聖嬰現象」其實是海洋和大氣交互作用所產生的自然現象,雖然我們目前只知其然而不知其所以然,它卻是自然界大氣圈及水圈韻律的一部分,也是全球氣候系統的一環。原來它只是漁民描述的一個海洋性現象,如今已經溶合 ENSO 和 La Nina ,包含了大氣及海洋的領域,成為家戶喻曉的通俗名詞。

備註:

2007年6月4日 星期一

聖嬰現象的個案研究

聖嬰現象的個案研究

自1982年至今,共發生六次聖嬰現象,每次聖嬰現象的強度和發生頻率並無相當的規律性存在,這也是聖嬰現象最主要的特色以及難以預報的主要原因之一。在1997年以前,1982/83年聖嬰現象可說是人類有規則的海洋觀測記錄以來,所觀測到強度最強的一次。1997/98年聖嬰現象的海溫增溫時間比1982/83聖嬰早,自1997年4月起東太平洋海溫即顯著上升。另外,海溫上升的速度和幅度亦不輸於1982/83的個案,甚至有過之而無不及,因此將此次的聖嬰現象稱為本世紀的「超級聖嬰」。此次聖嬰現象演變與1982/83年個案有諸多類似之處,然高海溫區所涵蓋的範圍比先前更廣,其最大海溫增溫區域在1997年底以前即過攝氏6度。由觀測可以發現此次超級聖嬰現象成熟期之海溫距平分佈,海洋增溫的範圍主要集中於赤道東太平洋地區,往西延伸到換日線附近。西太平洋地區海溫變化相當有限,然澳洲東部外海以及大陸東部到東南部外海部份地區海溫上升可達攝氏1.5度,足以影響該地氣候。

全球衝擊

1997/98年之聖嬰現象與1982/83年相比,無論從其發展速度和強度來看皆有過之而無不及,可謂本世紀最強的聖嬰現象,西方許多科學家稱之為『超級聖嬰』。以下為本世紀超級聖嬰現象影響的地區以及受災情形:

(一)中、南美洲

由於受到海平面溫度增加所致,使秘魯外海之魚類往海溫較低之南方移動,造成秘魯地區之魚貨量(如沙丁魚、鯷魚)大減,減少漁民收益,而海鳥也因無足夠之魚類可覓食而大量死亡。於6–9月,秘魯與智利等地則遭遇了連串豪雨、洪水以及風雪的侵襲,造成農業損失慘重,其中秘魯經歷五十年來最大的洪水,造成十幾萬人無家可歸,而地處沙漠地帶的皮烏拉市降水量更由平均2inch的降水量,增至今年超過100inch的降水量,造成嚴重的洪水及土石流失,冬衣亦因天氣溫暖而銷售量大減,對紡織業造成相當的衝擊;巴西北部地區的氣溫較氣候平均值高,且較正常年乾燥,而巴西南部至阿根廷東部地區則較潮濕,而遭遇水患;智利北部地區產生降水與降雪,使得北部之沙漠地區因受豪雨影響而出現花草的奇特景象;低緯度之墨西哥地區亦降下罕見的雪。

(二)亞洲 東南亞面臨50年來最嚴重的乾旱,降水量比氣候平均值少了1500mm。印尼地區之農民每年都有焚燒森林以開墾新耕地的習慣,往年主要都是利用雨季的降水來控制火勢,然而1997-98年受到聖嬰現象的影響,使得東南亞地區產生嚴重的乾旱,而無法利用雨水來控制火勢,而導致嚴重的森林大火,並產生嚴重的霾害與空氣污染,經過數個月的燃燒才得以控制。然而森林大火所導致的霾害卻使得整個東南亞地區之空氣受到嚴重的污染,並使上萬人因呼吸道感染而生病,對人民健康產生嚴重影響。印度、巴基斯坦之雨季在1997夏天顯得十分反常,印度季風現象也變得較不規律,許多地區的降水量遠低於平均值,印度東南部的降水量甚至僅及平均值之30%,由於此區為稻米生產重地,使得其稻米產量嚴重不足。另外,日本的冬年出現的比往常晚,溫度較氣候

平均值高多、降雪量較一般年少。

(三)北美洲

加拿大地區之溫度普遍較正常年高且偏乾,降雪量亦減少。美國加州之降水量以及侵襲之氣旋數目則較正常年多,其中降水量超過氣候平均狀況的三倍,豪雨導致沿岸地區山崩,並造成農作物嚴重受損。根據估計,美國加州地區的損失遠超過1982/83年聖嬰事件所導致全美20億美元損失。美國東南部較正常年溫暖與潮濕,龍捲風肆虐造成數十人死亡,美國西南部地區也豪雨成災、中西部則受大風雪侵襲、東北與西北部地區較正常年暖和且乾燥。美國蒙大拿降雪比平均少了三分之二(由一年平均66inch銳減至23inch),美國東北部冬季溫度則上升8℉。美國紐約一月降雪比平均少了一半(由平均26inch變成13inch)。

(四)大洋洲

澳洲北部產生嚴重的乾旱,由於防範得宜,並未造成森林大火,但官方預估穀物方面的損失在七億至十億四千萬美元之間。另外,紐西蘭的農作物和牲畜類的損失則超過一億三千萬美元。

(五)台灣

台灣地區去年梅雨季(5、6月)與今年春季初期之降水量均創下近十年來的新高。去年梅雨來得較晚,降水集中於六月,各測站之降水明顯比氣候平均值高了2到3倍,如高雄測站之降水比平均高了近500mm。春雨則來得特早,一月份之降水除北部地區外,其餘各地降水均比氣候平均值高,二月降水更顯著,除台南與日月潭兩測站外,其餘各測站之降水均高於氣候平均值,其中台南測站高於平均值300mm,嘉義測站則高於400mm,另外,二月伴隨冰雹的豪雨造成全台農作物損失達台幣16億元之多。

溫度方面,五月份之溫度除中部山區外,其餘各地均高於氣候平均值,其中基隆高了近1℃;六月之溫度則較平均值低,其中台北低了近2℃;另外,一、二月之溫度均較氣候平均高了0.5℃以上,甚至達2℃,(如台南)。

對台灣地區而言,1997-98年的確發生了相當多異常的現象,有相當多的媒體與學著一致認為是受到聖嬰現象影響所致。不可否認的,全球大氣環流結構受到太平洋海溫顯著改變的影響而發生了相當大的改變,且對於部份地區之區域氣候也產生了相當程度的影響,台灣地區也確實發生了相當多的異常現象,然而受限於對台灣影響之相關性研究成果仍十分有限,且目前仍沒有研究結果可以完全證明台灣地區所發生之異常現象與聖嬰現象有直接關連,因此要斷定所有異常現象都是聖嬰惹的禍仍有相當大的討論空間,當然這些都需要所有研究人員的繼續努力,以為我們解開這謎底。

參考資料:

http://www.ccsh.tp.edu.tw/taipei-earth/study/elnino.htm#sec2

聖嬰現象與全球氣候 & 研究聖嬰現象的資料來源

聖嬰現象的影響範圍,涵蓋了全球,同時也衍生出幾個問題:

究竟,聖嬰現象是如何影響全球氣候的呢?

純粹的海流改變,為什麼會引發暴風雨、乾旱等異常天氣型態?

這些殘缺的拼圖碎片,究竟是如何被拼在一起的?

這些問題,到了英國科學家吉伯特.沃克爵士(Sir Gilbert Walker)提出「南方震盪說」後,才提供了解決問題的第一個線索。

1920年代,沃克先生來到印度,嘗試找出一個「預測亞洲季風」的方法。在分類全球的氣候記錄時,他發現太平洋東西兩觀測站所紀錄的氣壓數據,存在一個有趣的關係:當太平洋東側的氣壓上升時,西側的氣壓通常會下降。為此,沃克創造了「南方震盪」(Southern Oscillation)這個詞彙,用來指稱南太平洋東西兩側氣壓,這種如翹翹板起伏的關係。當這個「翹翹板」處在一個「高落差」(斜度大)狀態的時候,太平洋的東側氣壓高而西側氣壓低,使赤道上方吹起一股強烈的東風;其範圍從厄瓜多直達印尼,涵蓋了整個南太平洋。但是,當翹翹板轉到「低落差」(斜度小)狀態時,這股西向的表面風便會大為減弱。此一差異在西太平洋最為明顯,並且可以國際換日線為分界:國際換日線西側的東風常常會消失,而東側的東風通常只是減弱。

沃克還注意到:在「低落差狀態」的年份裡,太平洋以西的澳洲、印尼、印度,以及非洲東部等地區,經常會出現乾旱;而太平洋以東的美加等地,冬季則會異常的溫暖。

1960年代晚期,加州大學的教授賈科博.畢雅尼(Jacob Bjerknes),在這「聖嬰現象--全球氣候」的拼圖上放上了一塊最重要的碎片,而使這塊拼圖逐漸趨於完整。在「南方震盪說」發表五十年後,他把異常溫暖的海水、減弱的東風、以及雨量分佈變化等現象,全部相連在一起,並充分說明了這些現象與「低落差狀態」之間的關聯性。從畢雅尼的發現得到一個結論:無論是聖嬰現象所造成的溫暖海水,或是沃克「南方震盪」的氣壓翹翹板,其實都是同一個自然現象所造成的反應;此一自然現象,我們稱之為「聖嬰一南方震盪現象(EI Nio Southern Oscillation),有時縮寫為「ENSO」。

研究聖嬰現象的資料來源

聖嬰現象的發生週期,是十分不規則的;此外也幾乎找不到兩個相似的聖嬰現象個案。例如1982~83年所發生的聖嬰現象,便是一個特殊個例。在這一件個案中,聖嬰現象發生前,赤道太平洋上方吹著比平時更為強烈的東風;此外,這次聖嬰現象發生的月份,也較以往的個案要晚了許多。這種「特殊」的聖嬰現象,不但當時在全球各地造成各種嚴重災害,更深深困擾了當代的科學家們。為了防範下一個「特殊個案」的發生,科學家們正努力從過去的記錄中,找出一些蛛絲馬跡來推理這些「特殊個案」發生的機制。所謂「過去的記錄」包括:

海洋表面溫度的記錄。其中包括了本世紀商船的航海記錄、奇卡馬港(Puerto Chicama)從1930年起所定期記錄的秘魯海岸溫度等等。

氣壓和降雨量的每日觀測值。有些測站,仍保有過去一百多年來的觀測資料,如位於澳洲的達爾文測站等等。

南美洲各國漁獲量的記錄。

十五世紀時,秘魯、厄瓜多等地之西班牙移民的著作。

間接證據。例如在加拉巴哥群島從取樣的珊瑚調查中,提供了過去數千年間,不同時期的「聖嬰現象發生頻率」。甚至,連樹木年輪的寬窄變化,也可作為研究聖嬰現象時的參考資料。

參考資料

http://www.ccsh.tp.edu.tw/taipei-earth/study/elnino.htm#sec3

風、湧升流、食物網

風,是一種天氣現象,是指大規模空氣質點的水準運動。氣壓不同,令空氣流動而產生風。空氣的重量造成了氣壓,不同地區的氣壓依空氣密度、地形、溫度、緯度都有所變化,因此產生了高低壓氣團,當氣壓高的氣團會自然的流向氣壓低的氣團,這股推力,就被稱為風。

在一個理想的海洋中,海洋 風系以及風生海流的分佈情形

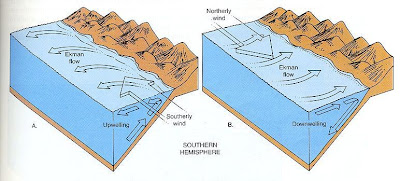

沿著赤道所吹的東風和沿南美洲西岸所吹的東南風,都有拉曳海面水流的作用。受到科氏力的影響,這兩股「表面洋流」便挾帶著大量的海水,分別偏離了赤道和海岸線。

斜溫層下方的寒冷水域,含有非常豐富的化學養分;因此在赤道海域東部、斜溫層上升的地區,湧升的冷水區海水,可藉風的翻攬作用與其上的溫暖海水混合,而使該海域的表面海水亦含有冷水層的大量營養物。於是,在這種陽光充足、養分豐富的環境裡,許多種浮游植物便開始大量繁殖。

浮游生物是海洋食物鏈的基礎,浮游植物藉由光合作用轉化能量供多數浮游動物使用,浮游動物再成為其他海洋生物食物。

赤道海域東部、斜溫層上升的地區,湧升的冷水區海水,可藉風的翻攬作用與其上的溫暖海水混合,而使該海域的表面海水亦含有冷水層的大量營養物。於是,在這種陽光充足、養分豐富的環境裡,許多種浮游植物便開始大量繁殖。這些浮游植物的繁殖速度極快,其數目幾乎成等比級數增加;當然,它們生長所耗費的養分也就與日遽增。終於,在大約一個星期之後,這些浮游植物用盡了海水中的養分,而開始集體死亡下沈。在衛星拍得的照片上,這些浮游植物大量繁殖的地區,會呈現出相當明顯的綠色斑點。也就是說:藉由衛星圖片上綠色班點的分佈,我們可以看出哪些地方發生了湧升現象。此外,這些浮游植物,在食物鏈中扮演著「生產者」的角色;因此,它們的大量增生,可說已牽動了整個食物網,並影響了海洋中許多高等動物的生活。

當風減弱時&海與風的互動

在所謂的「聖嬰年」中,由於東風的勢力大為減弱,海洋便會出現以下的情況:

1.在太平洋赤道沿線,西部海域的斜溫層不降反升;而東部海域的斜溫層,其深度可達數百公

尺;以如此的深度,湧升流是無法將冷水層中富營養物的海水,攜帶至海面附近的。

2.湧升流減弱,使食物網中營養物的供應大為減少。

3.在紅外線衛星圖上,東部赤道海域的低溫區不復存在。

4.赤道沿線的表面洋流改向東流,使赤道西部海域海面下降、東部海域海面上升。幾個月後,

這表面洋流將向東流到海洋的盡頭;此時,多餘的海水就必須沿著南美洲海岸,轉向北流或

向南流;海中的沙丁魚等多種魚類,也被迫順著海流移動。這些海流所到之處,無不造成當

地海面上升、海水溫度增高;其影響範圍往北可達加拿大,往南可達智利中部。

海與風的互動

其實海洋和大氣層間,一直持續著一種極密切的互動關係;這種關係有如對話般,屬於一種來往式的交流互動。上文中,我們已得知風的強弱,對海面的斜度、海水中的養分含量、以及海水的溫度等等,具有極大的影響力;接下來,我們將探討海面溫度的改變,要如何回過頭來,影響風的流動。

在正常情況下,東部太平洋海域的湧升流,會使海面上方的氣溫降低,而導致該處水氣密度變大、無法上升成雲致雨;因此,在東部太平洋海域,天氣會顯得特別晴朗,降雨區則被限制在太平洋西部,即印尼、澳洲等地區。

然而,在聖嬰現象發生的初期,東風減弱、湧升流亦跟著減弱;因此東部太平洋海域的水溫將大為提高。水溫的提高,使海面上的潮濕空氣也跟著變暖,水氣因而得以上升成雲致雨。也就是說:海洋溫度的改變,會使降雨區從西太平洋大幅東移;此一現象將導致太平洋東部的氣壓下降,而使印尼、澳洲一帶的氣壓升高。如此一來,東風將變得更加微弱,其範圍也變得更小了。

在這樣的情況下,海與風兩者間互相影響的程度將愈來愈劇烈;它們的交互作用,使聖嬰現象的範圍得以不斷擴張。這兩者之間,很難去判定到底何者影響較大、何者影響較小;我們也無法確定這種「海與風的互動」,究竟是導致聖嬰現象的原因,或者是導源於聖嬰現象的結果。

資料來源:http://www.ccsh.tp.edu.tw/taipei-earth/study/elnino.htmhttp://www.ccsh.tp.edu.tw/taipei-earth/study/elnino.htm

反聖嬰現象

■ 一般說來,東南太平洋海平面氣壓比西南太平洋還要高,因為這種東高西低的氣壓差,所以赤道地區盛行東風,東南太平洋則吹東南信風。以下圖說明,深色區域代表氣壓較高,淺色是低氣壓區,綠色箭頭則表示東風和東南信風。一旦聖嬰出現,東太平洋氣壓下降(下圖淺色區域大增),西太平洋則氣壓上升,東西方氣壓差異變小了,赤道東風和東南信風跟著變弱,這時,中太平洋改吹西風。反聖嬰現象發生時則剛好相反,東太平洋氣壓升得更高,西太平洋降得更低,氣壓差距更大,讓赤道東風和東南信風更強。這種東西太平洋氣壓此起彼落的現象,就像蹺蹺板一樣,這就是「南方震盪」。

■ 這是衛星偵測到的海面高度圖,白色是海面最高的區域,其次是紅色、黃色、綠色和藍色。我們可以明顯地看到,西太平洋海面最高,東太平洋比較低,太平洋、印度洋海面也比大西洋還高。顯然海「平」面絕不是平的。

赤道東太平洋的海水不斷被吹向西方,而且因為地球自轉的關係,會往緯度較高的地方偏栘。在不斷損失海水的情況下,海洋表面沒有海水補充可不行。因此,東太平洋下層比較冷的海水不斷向上補充表層流失的海水,這就是為什麼赤道東太平洋、祕魯、厄爪多爾外海平時海水表面溫度比較低的原因。聖嬰寶寶一旦出生,原本東高西低的「南方震盪」蹺蹺板,突然變成東西邊差不多一樣高,甚至變成西高東低;而因為氣壓東高西低產生的東風,這時候也減弱了,甚至在西太平洋變成西風。這個時候,西太平洋比較溫暖的海水反而跑向東太平洋,東太平洋海水因此增加了,海面變高了,不需要下層海水向上補充,所以海水溫度也跟著升高。相反地,如果赤道東風很強很強,而且勢力範圍一直往西延伸,就會把更多溫暖的海水吹向西太平洋;東太平洋因為流失比較多的表層海水,必須由下層補充更多的冷海水,這就是反聖嬰現象。

■ 被東風吹往西方的海水累積在西太平洋,使得西太平洋的海面比東太平洋高60到70公分,東太平洋底層海水只好不斷向上補充。

■ 盛行於東南太平洋的東南信風將表面海水由東往西驅趕,表面海水流離海岸,下層冷海水上來補充,因此變成冷水區。

1998年7月中,來自12個國家的科學家在美國舉行第一次的國際反聖嬰現象高峰會,希望更瞭解及聖嬰現象對全球氣候的影響。在1975年之前,反聖嬰與聖嬰現象發生的次數差不多;1975年之後,反聖嬰現象發生的次數卻只有聖嬰的一半。聖嬰與反聖嬰現象有時會成對出現。譬如,1997-1998年這次被認為是本世紀最強壯的聖嬰寶寶誕生後,科學家觀測發現,赤道太平洋已經出現一塊比美國加州還大的冷水區,赤道中太平洋的海溫在一個月內就下降攝氏五到六度,是有觀測資料以來下降幅度最大的一次,顯示反聖嬰現象可能要開始發做了。至於對全球氣候可能造成多大的影響,還有待觀察。

資料來源:

http://ivy2.epa.gov.tw/out_web/F/DM/son/enso04.htm

http://210.69.101.10/b/b0100.asp?Ct_Code=06X0001296X0005381&L=

聖嬰現象在全球的影響

距離目前最近的聖嬰現象發生在1997到1998年之間,全球許多地區陸陸續續發生氣候異常的現象,並導致非常嚴重的災難,因此被喻為本世紀的「世紀聖嬰」。在美加地區,加州的損失達到10億美元,西南部豪雨成災,西部則受到暴風雪襲擊。1997年10月,颶風襲擊墨西哥太平洋沿岸,至少有400人喪生;瓜達拉哈拉市〈Guadalajara〉碰上自1881年以來的第一場雪。在巴拿馬,乾旱導致巴拿馬運河船隻通過困難。

在台灣方面,1998年2月間,冰雹、龍捲風頻繁,農作物損失超過3億元新台幣。另外,東南亞也發生了50年來最嚴重的乾旱,引發百餘起森林大火,造成東南亞籠罩在霾害之中。經濟作物如木材、椰子、棕櫚油的產量等,都受到影響。

聖嬰現象的預報方式

科學家們藉由這套系統,不斷進行聖嬰現象的機制研究,以探討其預測的方法。這也就是說,如果這套「聖嬰現象模擬系統」的真實度夠高,研究人員就能藉此來預報未來的天氣型態。

這套模擬系統,是根據一九六○年代以來、所有已知的氣象物理定律,來進行模擬、製作的。以前,人們只能靠自己的生活經驗來臆測未來的天氣型態;現在由於這套系統的問世,聖嬰現象預報的準確度正在不斷提昇中。相信在不久的將來,我們必能藉此發展出一套完善的「聖嬰現象預報系統」。

天氣預報成功了!--秘魯的範例

祕魯提供了一個成功的範例來證明:即使是短期的天氣預報,也是十分具有價值的。大多數赤道上的開發中國家,其經濟情況(特別是食物的生產)常受天氣變化的影響;祕魯就是這些國家中之一。年復一年,祕魯沿岸的氣溫在平均值上下大幅移動,而產生了各種不同的地域衝擊。溫暖的年份(即聖嬰年)是漁夫們所討厭的;它們不但減少了漁獲量,並且可能在沿岸平原及北部安地斯丘陵的西側造成洪水。寒冷的年分是漁夫們所歡迎的,但是農夫們可不這麼想;因為冷年經常帶來乾旱及作物的欠收。有趣的是,這些冷年,經常出現在強烈的聖嬰年之後;因此,我們得到一個結論:雖然聖嬰現象發生的年份值得我們注意;其後而至的冷年,也相當值得我們關心。

1983年間,在聖嬰現象所帶來的洪水尚未消退之前,秘魯的農夫們已經開始擔心,隔年氣溫將大幅下滑,而引發乾旱和作物欠收。此時,祕魯政府便決定成立一個組織,來研究異常天氣的預報。

這個組織的第一件工作,便是「預測下一個雨季的來臨」。在1983年十二月中,該組織表示:赤道太平洋附近的天氣型態已經趨近異常,而且應該會持續下去、帶來雨季;屆時,環境將變得極適合農業發展。這項訊息被傳達給許多其他的組織,同時也知會了秘魯的農業部部長。部長將此列入了1983~1984年的農業發展計畫,並且即刻實施;最後,結果證明了這項預報是正確無誤的--祕魯獲得了空前的大豐收。從那個時候開始,這個組織便不斷進行雨季的預報工作,其結果可分為四種:1.接近正常;2.微弱的聖嬰年,帶來比平時多的水氣;3.強烈的聖嬰年,且可能帶來洪水;4.比平時寒冷,乾旱發生機率高。

雨季的預報一旦發佈了,農夫和官員們便可一同研擬播種的情況。稻米和棉花是祕魯北部最重要的兩種農作物,而它們對雨量和雨季都相當敏感。稻米在潮濕的氣候下長得最好;而棉花雖可忍受乾旱的氣候,但其收成時最忌陰雨。所以聖嬰年的預報,便可以使農夫多種植稻米而非棉花。

備註:http://www.ccsh.tp.edu.tw/taipei-earth/study/elnino.htm#sec9

展望

弱者也必將對環境造成影響。由過去的統計數據看來,聖嬰現象出現的頻率似乎有升高的趨勢,對全球氣候影響也逐漸加劇,

現在我們藉由海溫觀測得知聖嬰或反聖嬰的出現,以作為次年經濟及作業的安排,

藉此提升產量及降低損失,基於過去十年的進步,許多國家的科學家及政府正一同努力設計、建構出一套全球性的系統,其目的為:1.觀察熱帶海洋;2.預報聖嬰現象及其他異常

的氣候型態;3.使有需要的人可以輕易取得異常氣候的預報。藉此一系統,我們對於農業、水資源系統、漁業及其他資源,將會有更好的利用;屆時,人類也就更能適應各種異常

的氣候節奏了。

然而解並找出其發生的原因才是當前應做的課題,到目前為止科學家們僅僅知道海溫升高藉由洋流的流動造成全球的氣候變遷,但到底是海溫影響大氣或者是大氣影響海溫升高仍需進一歩的去研究。